【京都で相続放棄をお考えの方へ】

当法人では電話相談にも対応しておりますので、ご来所いただくことなく弁護士と相談することが可能です。電話相談についてはこちらをご覧ください。

【相続放棄で失敗しないために】

相続放棄は迅速かつ正確に行うことが重要となります。手続きに失敗して多額の借金を受け継いでしまうこと等がないよう、京都にある当事務所へご相談ください。

【当法人にお任せください】

相続放棄を得意とする弁護士が対応いたしますし、京都にお住まいの方がご相談いただきやすい環境を整えています。相続放棄のお悩みは当法人にお任せください。

【安心して相続放棄のご相談をしていただけます】

お客様相談室の設置など、当法人では安心して弁護士にご相談いただける環境づくりを大切にしています。相続放棄をお考えの方はご相談ください。

【相続放棄のお悩みはお任せください】

相続放棄の手続きや相続放棄するかどうかの判断など、弁護士がしっかりと対応させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。

【ご相談のお申込み】

ご相談のお申込みは、フリーダイヤルやメールフォームからしていただけます。事務所でのご相談のほか、相続放棄については電話相談もしていただけますので、お気軽にお申込みください。

【様々なお悩みに対応するために】

お悩みの内容は一人ひとり異なります。そのような様々なお悩みにしっかり対応するため、当法人では複数の専門家と連携して対応する体制をとっています。

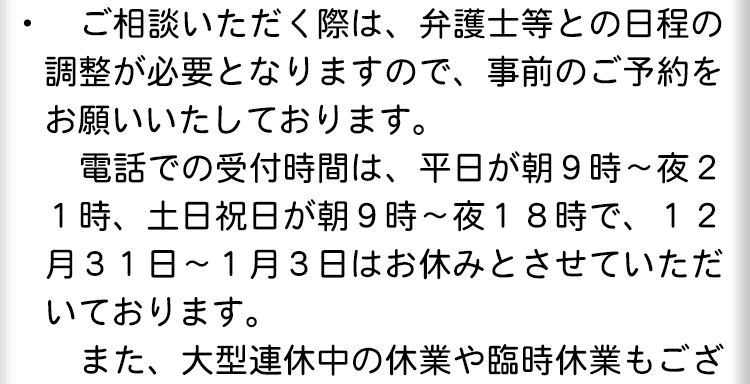

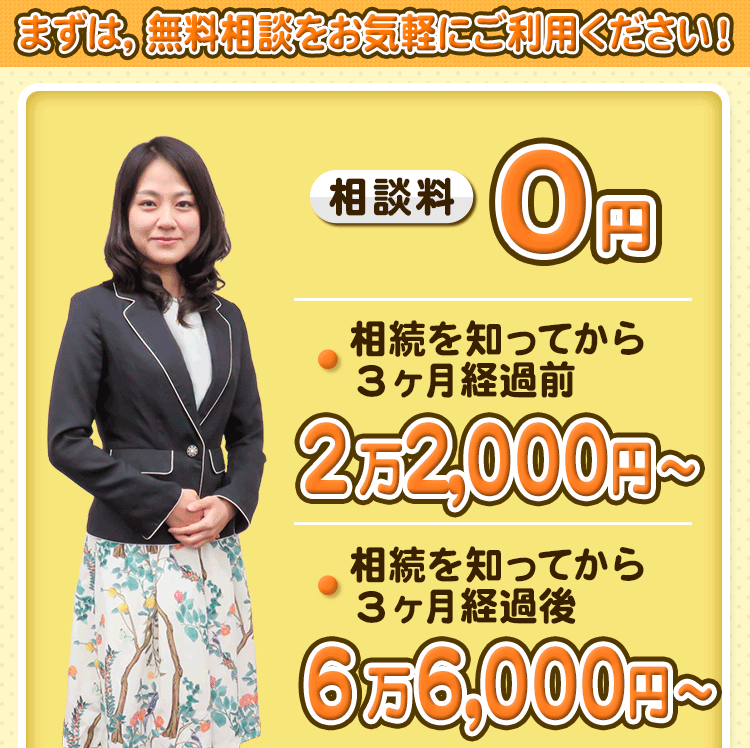

【相談料は原則無料です】

相続放棄に関するご相談は原則無料としていますので、料金を気にすることなく弁護士とご相談いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人心 京都法律事務所への行き方

1 京都駅の出入口9から出てください

当事務所の最寄り駅は、京都駅です。

最も近い出口が出入口9となりますので、こちらから出てください。

2 アバンティを右手に直進してください

出入口9を出たあとは、後方をご覧ください。

京都アバンティが見えるかと思いますので、その建物の前まで行き、建物を右手にしてまっすぐ進んでください。

3 右折してください

歩いていくと、前方に曲がり角が見えてきます。

そちらの道を右折してください。

4 まっすぐ進んだところに事務所があります

そのまままっすぐ進んでいただくと、前方に横断歩道が見えてきます。

その横断歩道の向こう側に、ローソン竹田街道針小路店があります。

その建物の4階に当法人の事務所がありますので、横断歩道を渡ってお越しください。

【当法人へのお問合せ方法】

初めての方専用のフリーダイヤルをご用意しており、こちらにご連絡いただくとスムーズです。また、メールでもご相談に関するお問合せをしていただけます。

相続放棄を弁護士に依頼するメリット

1 相続放棄で失敗したくない方へ

相続放棄の手続きは、家庭裁判所に必要書類を提出することが必要です。

この手続きは、訴訟ほど複雑なものではないため、弁護士に依頼することなく、相続人自身で行うことも可能です。

しかし、相続放棄の手続きを間違ってしまうと、放棄ができず、被相続人の負債を背負うことにもなりかねないため、失敗はしたくないものです。

ここでは、相続放棄を弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかについてご紹介します。

2 相続放棄を弁護士に依頼するメリット

⑴ 選択アドバイスを受けることができる

相続放棄の手続きは、原則として、相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があり、期間が限られています。

そのため、本当に相続放棄がベストなのか冷静に判断する余裕もなく、借金があるから放棄したい!とだけ考え相続放棄してしまい、その後、後悔することがないわけではありません。

弁護士に相談すると、相続放棄しか手段はないのかなど、本当に相続放棄すべきか否かアドバイスを受けることができます。

⑵ 資料収集などの手間がかからない

相続放棄の申述には、戸籍等の取り付けが必要となります。

自分で戸籍等を取り付けするとした場合、手間がかかります。

また、取り寄せて提出した戸籍等が不十分な場合があり、裁判所から補正を促されることも少なくありません。

弁護士に依頼していただくと、資料収集をすべて弁護士が行いますので、手間がかかりません。

⑶ 期間徒過の不安がなくなる

相続放棄の期間は制限されており、被相続人の死後の手続きを行っていると、あっという間に経過してしまい、気づいた時には、期間が徒過していることも少なくありません。

弁護士に依頼していただくと、資料収集などは弁護士が行い申述まで行いますので、気づいたら期間が徒過していたという不安はありません。

また、資料収集に時間を要し、期間内に申述することが困難と判断した場合には、期間の伸長申請を行うなどして適切に処理しますので安心です。

⑷ 期間経過後の対応も依頼できる

相続放棄の期間が徒過した場合、基本的に相続放棄は認められません。

しかし、特段の事情がある場合には、期間経過後であっても、相続放棄が認められることがあります。

弁護士に依頼していただくと、そのような場合に当たるのか検討し、相続放棄の申述書に報告書などを添付して、特段の事情が認められるように努めることとなります。

相続放棄の手続きが完了するまでの期間

1 多くの場合は1か月から2か月程度で手続きが完了する

相続放棄にかかる期間には、大きく分けて2つの種類があります。

1つは、裁判所に提出する書類を用意するための期間です。

例えば、父親が亡くなり、長男が相続放棄をするという場合、①父親の死亡が記載された戸籍、②父親の住民票(除票)、③長男の戸籍を役所で取得しなければなりません。

また、裁判所に対し、「相続放棄をしたい」旨の書類を作成する必要があります。

これらの書類の用意は、通常、1週間から2週間程度の期間が必要です。

もう1つの期間として、裁判所が審理をする期間があります。

裁判官が、提出された書類に不備がないか、相続放棄を認めてもいいかどうかの審理を行います。

裁判官による審査は、裁判官によって期間が様々ですが、2週間から4週間程度で終わることが多いです。

2 親子以外の相続放棄は、書類の用意で1か月以上必要なことも

先程の例のように、父親が亡くなり、長男が相続放棄するというケースでは、必要な書類が少ないため、裁判所に提出する書類を用意する期間は短くて済みます。

しかし、例えば、亡くなった方の兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、必要な書類が何倍にも増えることになります。

具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てに加え、亡くなった方の両親や祖父母の死亡が記載された戸籍も用意する必要があります。

これらの戸籍をすべて集めるとなると、場合によっては1か月以上の期間が必要になることがあります。

3 複雑な事情があると、裁判官の審理に時間がかかる場合も

例えば、相続放棄には3か月という期限があります。

3か月の期限が過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められませんが、例外的に認められる場合があります。

こういったケースでは、「例外的な事情が存在するかどうか」が審理されるため、3か月の期限内に相続放棄を行った場合と比べると審理に時間がかかります。

4 相続放棄のご相談はお早めに

相続放棄は、基本的に1回勝負ですし、期限も決められています。

手続きに慣れていない方がご自身で行うと、必要な書類を集めている間に、期限が過ぎてしまうということにもなりかねません。

期限内に適切に手続きを行うためにも、相続放棄を検討されている方は、できるだけ早く、弁護士に相談することをおすすめします。

相続放棄には期限がある

1 相続放棄の期限は原則3か月

相続放棄は、いつでもできるわけではなく、法律で期限が決められています。

具体的には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条1項)にしなければならないとされています。

弁護士がよく相談を受けるケースとして、「自己のために相続の開始があったことを知った」とはいつなのかという、3か月の計算のスタート時期が問題になる場合があります。

2 子どもや配偶者の場合

相続は、亡くなったときに開始します。

近しい親族は、葬式に参加したりしますので、亡くなった日に相続の開始があったことを知ったとされることが多いです。

子どもや配偶者の場合は、第一順位の相続人ですから、亡くなった日から3か月以内に相続放棄する必要があるのが原則となります。

もし、亡くなった日に、亡くなったことを知らなかったと主張する場合は、その事情を裁判所に説明したり、資料を用意したりする必要があります。

3 ご兄弟の場合

相続人は、子ども→両親→兄弟の順になります(民法887条、889条1項)。

ご兄弟は、子どもや両親が相続人でない場合に初めて相続人になります。

そのため、ご両親は先に亡くなっているケースが多いですが、子どもが相続放棄して相続人でなくなった等の事情がなければ、ご兄弟は相続人になりません。

このような理由から、兄弟が相続放棄する場合の期限は、子どもや両親等、先順位の相続人が相続放棄してから3か月とされるのが通常です。

4 3か月以内であれば期間の伸長の申請もできる

3か月の期間内であれば、相続放棄の期間をのばしてもらう申請をする制度があります(民法915条1項但し書き)。

熟慮期間の伸長といい、亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申請します。

5 期間が過ぎている場合は弁護士に相談する

様々な理由で、亡くなってから3か月を過ぎてご相談に来られるケースがあります。

中には、亡くなった方とずっと付き合いがなかった、財産や借金の存在を知らなかった等で、つい最近まで「相続の開始を知った」といえないと認められ、相続放棄できるケースもあります。

これは、期間が過ぎている理由や亡くなった方の財産・借金の状況によって変わりますので、弁護士に詳しい事情を話して対応を考える必要があります。

期限が過ぎている場合でも一度弁護士にご相談ください。

相続放棄のデメリットとメリット

1 デメリット1-プラスの財産ももらえない

相続放棄を行うと、借金等マイナスの財産を引き継がない代わりに、プラスの財産も引き継げないことになります。

例えば、亡くなった方名義の自宅にお住まいの場合や亡くなった方名義の車を使用している場合は、ご自宅に住めなくなったり、車を使えなくなったりするケースもあります。

2 デメリット2-他の順位の相続人に迷惑をかける可能性がある

相続放棄することでご自身が相続人でなくなる結果、次の順位の相続人が相続することになる場合があります。

例えば、子どもが相続放棄すると、亡くなった方の親や兄弟が相続人になります。

そこで、親や兄弟が借金を引き継いでしまわないよう、自分が相続放棄することを連絡して、親や兄弟も相続放棄するようすすめる等の対応をすることも大切になります。

3 デメリット3-一度行うと原則として撤回ができない

相続放棄は、国の機関である裁判所が公的な判断をする制度です。

後から財産が見つかったり、事情が変わったとしても、原則として相続放棄を撤回することはできません。

迷っている場合は、弁護士に相談する等して慎重に判断する必要があります。

その場合、迷っている間に相続放棄の期限が過ぎてしまわないよう注意が必要です。

4 デメリット4‐相続税の非課税枠が使えない

相続放棄すると、相続税に関する非課税枠が使えません。

死亡保険金や退職金の中には、相続放棄しても受け取れるものがありますが、相続放棄しなければ、法定相続人1人につき500万円の控除が使えます。

相続放棄した人は、相続人ではないので、控除枠が使えない結果、税金を多く納めることになる可能性があります。

もっとも、相続放棄の相談に来られる方で、被相続人(亡くなった方)が相続税がかかるほど多額の財産を有しているケースはまれです。

5 メリット1-借金の支払いを免れられる

相続放棄では、亡くなった方がやるべき借金の支払いを免れることができます。

これで、ご自分が関わったわけでもない借金や面倒ごとを引き受けなくて済み、トラブルから解放されます。

6 メリット2-遺産分割をめぐる争いにまきこまれずに済む

相続放棄しなければ、自動的に相続人になりますので、遺産の分け方をめぐって争いが生じれば、様々な書面に押印したり、遺産の分割方法の話し合いに参加しなければならなくなります。

相続放棄すれば、相続人でなくなりますので、他の相続人が遺産をめぐって争うとしても、関与しないで済むことになります。

遺産は不要だから相続人と関わりたくないという場合には、相続放棄はメリットの大きい手続きといえます。

相続放棄について専門家に相談するべきタイミング

1 生前の間に相談だけすることも可能です

相続放棄は、相続が発生してからでないと行うことができません。

そのため、専門家に相続放棄を相談するタイミングも、相続が発生してからとお考えの方がほとんどかと思います。

しかし、生前の間に相続放棄の相談をしておくと、相続放棄の手続きが非常に楽になることがあります。

例えば、相続放棄をしたときの難問として、自動車やバイクが遺産の中に含まれているケースがあります。

相続放棄をすれば、自動車やバイクの所有権がなくなるため、これらを処分することはできません。

しかし、自動車やバイクは、駐車しておくスペースが必要になります。

自宅の駐車場に駐車しておくと場所をとりますし、駐車場を借りると駐車料金が発生し続けてしまいます。

こういった「相続放棄をした後も、扱いに困る財産」は、生前の間に処分しておけば、相続放棄の手続きが非常に楽になります。

専門家にご相談いただくことで、こうした先にしておいた方がよいことが分かる可能性があります。

2 相続発生後は早めに専門家に相談しましょう

相続放棄で最も気を付けなければならないのは、期限の問題です。

相続放棄には、3か月という期限があります。

この3か月の間に、戸籍謄本を取得したり、裁判所に提出する書類を作成したりする必要があるため、あまり時間の余裕はありません。

そのため、相続発生後は、できるだけ早く専門家にご相談ください。

3 3か月経過していても、まずは専門家に相談しましょう

3か月の期限が経過した場合であっても、特別な事情があれば、相続放棄ができる可能性があります。

そのため、期限が過ぎてしまったから相続放棄できないとお思いの方も、あきらめずに専門家に相談することをおすすめします。

4 相続放棄をするかどうか迷った場合も早めにご相談を

プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、遺産の調査を行い、遺産の全容が明らかになった段階で、相続放棄をするかどうかを決めた方がいいでしょう。

遺産の調査は時間がかかるため、相続放棄の期限の延長の手続きが必要になることが多いです。

この延長手続きも3か月という期限があるため、相続放棄をするかどうか迷っている方も、早めに専門家に相談し、必要な対応をとるようにすることをおすすめします。

相続放棄を相談する流れ

1 早めに専門家に相談しましょう

相続放棄は、数ある相続手続きの中でも、とても厳しい期間制限がある手続きとなっています。

もし、期間内に相続放棄ができなかった場合は、亡くなった方の借金や、不要な山林などを相続することになってしまう可能性があります。

そのため、相続放棄を検討されている方は、できるだけ早く専門家に相談されることをおすすめします。

2 問合せの方法

ご相談の際は、インターネットなどで相続放棄に力を入れている専門家を探し、電話やメールなどで相談の予約を取ることが多いかと思います。

その際には、亡くなった方の氏名や、いつ亡くなったことを知ったのか等の情報を伝えておくと、相談がスムーズに進みます。

特に、いつ亡くなったことを知ったのかという情報は重要です。

亡くなったことを知った日によって相続放棄の期限が決まるため、もし期限に余裕がないと専門家が判断した場合は、早期に相談の予定を入れるといった対応が可能になります。

3 相談時にあると便利な資料

⑴ 戸籍謄本

相続放棄に必要な書類は、家族関係によって異なります。

しかし、共通して必要な書類として、亡くなった方の最後の戸籍謄本と、相続放棄をしたい人の現在の戸籍謄本があります。

そのため、相談時の時点でこれらの戸籍謄本があると、相続放棄の手続きをよりスピーディーに進めることができます。

⑵ 亡くなった方の住民票

どこの裁判所に相続放棄の書類を出すのかは、亡くなった方の最後の住所によって決まります。

そのため、亡くなった方の住民票があれば、どこの裁判所に提出するのかを確認する手間が省け、スピーディーに必要書類を提出することができます。

⑶ 資料がなくても問題ありません

とはいえ、ご相談の段階では、資料がなくても問題ありません。

むしろ、平日に役所に行くことが難しいため、資料の取得も含めて全て専門家に依頼するケースも多くあります。

資料がない場合であっても、安心して専門家にお問い合わせいただければと思います。

4 相談当日の流れ

ご相談方法は、当法人の場合は、事務所で実際にお会いして相談する場合と、電話・テレビ電話にて相談する場合の2パターンがあります。

ご都合に合わせて相談方法をお選びください。

相談では、相続放棄をすることのメリットやデメリット、相続放棄をする上での注意点などについて、専門家がご説明いたします。

また、依頼する際の費用についても説明しますので、金銭的な理由で依頼を迷っている方もまずはご相談いただければと思います。

疑問点などがあれば、納得できるまで専門家に質問をすることが大切ですので、遠慮なくお尋ねください。

【日程調整も柔軟に対応します】

ご都合に合わせて、平日の夜遅い時間や休日に相談するなど、日程調整にも柔軟に対応させていただきます。お仕事等で時間がとりにくい方もご安心ください。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時

夜間・土日祝の相談も対応します

(要予約)

所在地

〒601-8003京都府京都市南区

京都市南区東九条西山王町11

白川ビルⅡ4F

(京都弁護士会所属)

0120-41-2403

相続放棄は弁護士にお任せください

そのような場合に利用できるのが、相続放棄という手続きです。

これは裁判所に申立てて行う手続きで、この手続きをせずに単に口頭で「相続をしない」ということを宣言するだけでは法的に相続放棄をしたことにはならないため、注意が必要です。

相続放棄は、必要な書類を用意し、期限内に申し立てる必要があります。

この申立ては必ず認められるというものではないため、適切に対応を行う必要があります。

相続放棄の申立てについては、弁護士にお任せいただくことがおすすめです。

当法人には相続放棄を得意とする弁護士がいますので、お気軽にご相談ください。

手続きをしたいとお思いの方はもちろん、まだ迷っている方についても、弁護士から手続きを行うメリットやデメリットなどをご説明させていただくことが可能ですので、ご相談いただければと思います。

当サイトでは、京都やその周辺にお住まいの方に向けて、相続放棄やご相談に関する情報を掲載しています。

相続について、少しでも権利を放棄したいとお思いの場合には、一度ご覧ください。

お役立ちリンク